Critique « Le cas Richard Jewell » (2020) : « Héros ou Zéro »

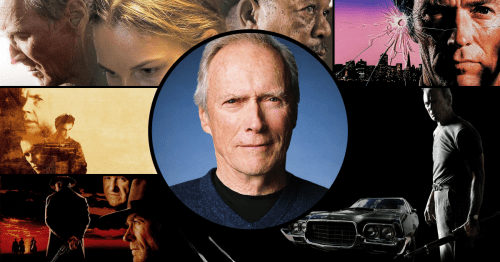

Dans « Le cas Richard Jewell » le trente huitième film de Clint Eastwood s’intéresse à une nouvelle figure du héros américain contemporain après le tueur d’élite Chris Kyle (« American Sniper »), le pilote Chesley Sullenberger (« Sully ») et les trois passagers ayant intercepté le terroriste à bord d’un Thalys (« Le 15h17 pour Paris »). Le long métrage bénéficie d’un casting très intéressant qui mérite votre intérêt.