Critique de « Wind River » (2017) – Un thriller glaçant.

Sheridan déserte les terres désolées et arides du Texas, de l’Arizona et du Mexique pour les plaines rocailleuses et enneigées du Wyoming avec « Wind River ».

Cowboys contre envahisseurs

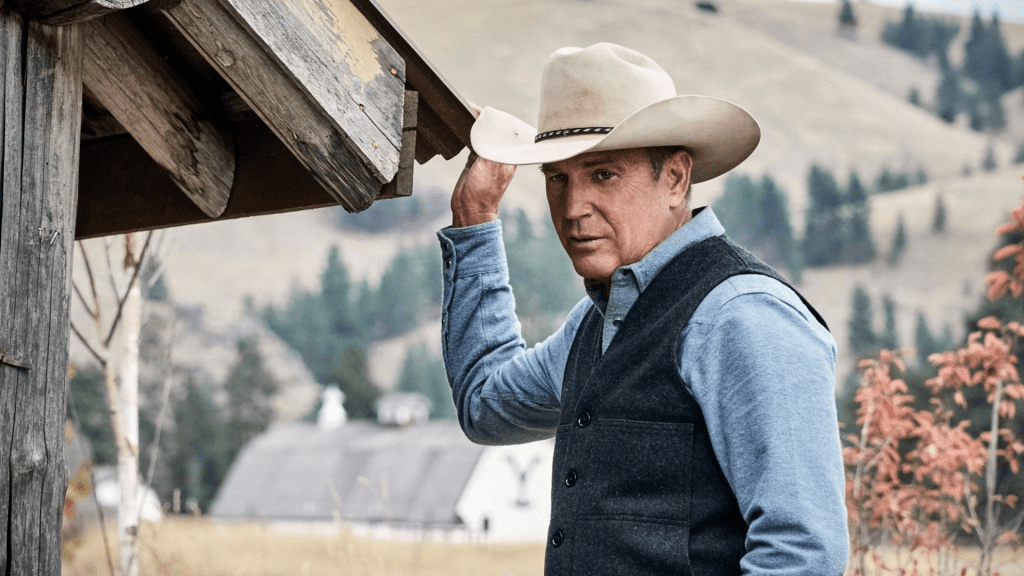

Succès monstre outre-Atlantique, « Yellowstone » nous plonge au Montana, cœur sauvage de l’Amérique, dans une lutte de pouvoir sans merci entre ceux qui veulent préserver les valeurs traditionnelles et ceux qui cherchent à s’enrichir. Diffusée depuis 2018 sur la chaîne Paramount Network, on y suit la famille Dutton, propriétaire du plus grand ranch des États-Unis, et son patriarche, incarné par Kevin Costner,

Créé par Taylor Sheridan, « Yellowstone » à de nombreux atouts à faire valoir. Une histoire passionnante, des décors majestueux, des acteurs convaincants… la série brosse un portrait global de notre société et de ses dérives dans un western moderne teinté de tragédie familiale.

Une série percutante qui connait un succès fulgurant aux Etats-Unis, avec des audiences de presque 10 millions de téléspectateurs par épisode, elle talonne des succès notable comme « Game of Thrones » ou « The Walking Dead ». Seul bémol, elle n’est pas disponible dans nos contrées.

Décryptage.

Synopsis :

Dans le Montana, la famille Dutton possède le plus grand ranch des États-Unis près du parc national de Yellowstone. Menée par le patriarche John, la famille se bat contre des politiciens et des promoteurs immobiliers, pour que l’on n’empiète pas sur ses terres.

Acteur récurent de la série « Sons of Anarchy », Taylor Sheridan a depuis mis cette carrière entre parenthèse pour écrire des scénarios. Il signe notamment ceux de « Sicario », mis en scène par Denis Villeneuve, ainsi que de « Comancheria », porté par Chris Pine, avant de passer derrière la caméra pour l’excellent « Wind River », sorti en 2017.

Avec « Yellowstone », lancée l’année suivante, le réalisateur continue d’explorer le genre du western dans une perspective moderne. Déployant son action dans les terres (encore) sauvages du Montana, la série met aux prises deux modes de vie diamétralement opposés, en confrontant tradition et modernité. Sur fond de guerre de territoire se dessine une lutte intestine entre ceux qui veulent préserver les valeurs ancestrales, incarnées par la famille Dutton, et ceux qui voient là l’opportunité de s’enrichir, en tête desquels les promoteurs immobilier.

Partant de ce postulat, « Yellowstone » déploie son intrigue autour de plusieurs arcs narratifs qui s’entrecroisent, dont le principal reste évidemment la pérennité du ranch face aux convoitise. Une opposition qui se joue d’abord sur l’échiquier politique, où tous les coups sont permis et pas toujours dans le cadre de la loi. Outre ces enjeux territoriaux, la série ratisse large : Sheridan a l’intelligence d’aborder les problématiques sociales et environnementales qui découlent de cette lutte même si elles sont avant tout guidées par les intérêts individuels de chacun.

Et lorsque les jeux politiques ne suffisent pas, les protagonistes s’opposent par le biais de la violence. Comme dans tout western qui se respecte, les conflits se règlent souvent l’arme au poing dans une escalade vengeresse sans fin. A la manière des « Sons of Anarchy », la violence exacerbée du clan Dutton est surtout une affaire d’homme, avec, en creux, une critique de cette masculinité débordante propre à cette Amérique rurale et de ses cow-boys des temps modernes aux valeurs pourtant désuètes.

A l’image de cette famille coincée dans un système patriarcal dépassé, avec à sa tête John Dutton, incarnation du père à l’ancienne, plus chef que parent, qui cherche à tout contrôler dans la vie de ses enfants. Peu importe l’amour qu’il leurs porte, du moment qu’ils servent ses intérêts et ceux du ranch.

« Yellowstone » brosse en même temps le portrait d’une famille dysfonctionnelle avec une approche soap façon « Dallas ». Les tentatives d’émancipation de sa progéniture viennent se heurter à leurs besoins de reconnaissance. Cette contradiction donne lieu à des rapports ambigus entre les membres de la fratrie comme en témoigne la relation tendue entre Beth, fille dévouée à son père, et Jamie, rejeton mal-aimé, qu’elle méprise. On a aussi le dernier fils, Kayce, tiraillé entre la famille qu’il a lui-même fondé et sa loyauté envers son père.

A ce titre, l’écriture des personnages est parfaitement ficelée, tous ont un background plus ou moins lourd à porter qui se dévoile au fil de l’intrigue, nous permettant de saisir la nature des rapports qu’ils entretiennent. Bien aidés par des dialogues tranchants et des interprétations impeccables, ces liens complexes finissent par voler en éclats, ce sont ceux-ci qui font véritablement le sel du show.

Taylor Sheridan n’oublie pas pour autant de donner de l’importance à ses personnages secondaires, à commencer par les employés du ranch, des repris de justice pour la plupart, qui eux aussi ont leurs failles et leurs propres enjeux.

Si le ton du show est avant tout dramatique, une certaine fraîcheur est apportée par ces derniers dont on suit le quotidien en parallèle de l’action principale. Cela donne souvent lieu à des scènes plus légères, emplies d’humour, de joie, de fraternité et de… testostérone ! Pour autant, tout n’y est pas toujours rose, entre bastons, règlements de compte et quêtes rédemptrices.

Les rivaux de John Dutton ne sont pas tous des antagonistes au sens stricte, les aspirations de chacun ne sont pas tellement éloignées les unes des autres. Qu’il s’agisse des propriétaires terriens, des promoteurs capitalistes ou des amérindiens, tous se battent pour la possession des terres bien qu’ils soient guidés par des intérêts individuels divergeant. La série n’est jamais à sens unique, les auteurs ont eu l’intelligence de développer le point de vue des indiens, menés par Thomas Rainwater, personnage ô combien intéressant, qui cherchent à préserver leur identité et reprendre les terres de leurs ancêtres. Une culture indienne assez bien développée, grâce notamment à un casting d’acteurs amérindiens jamais vus auparavant sur le petit écran. De plus les intrigues n’ont de cesse d’évoluer et de redistribuer les cartes ; les rivaux d’hier deviennent des allier lorsqu’un puissant ennemi commun les menaces.

La dualité entre le bien et le mal revient en permanence bousculer les protagonistes. « Yellowstone » ne cherche pas à opposer les gentils aux méchants, chacun (ou presque) a un côté sombre et la violence est régulièrement au cœur des débats. En filigrane de l’action, la série nous interroge sur la nature humaine, jusqu’où les hommes sont capable d’aller pour parvenir à leurs fins.

Pour donner vie à cette galerie de personnages haut en couleur, il fallait des acteurs au top de leur forme. On ne présente évidemment plus Kevin Costner, impeccable en vieux cow-boy bourru et nostalgique, mais c’est la performance de Kelly Reilly qui sort du lot, l’actrice britannique excelle dans le rôle de Beth, la fille de John Dutton, personnage sulfureux qui derrière un caractère fort cache de nombreuses souffrances. Ces deux figures de proue sont soutenues par des partenaires tous aussi convaincants : Luke Grimes et Wes Bentley, respectivement Kayce et Jamie ; ou encore Cole Hauser dans la peau de Rip, l’implacable homme de main du ranch.

Tout ce petit monde évolue dans un Montana à couper le souffle, sauvage et hostile qui ressemble à un prolongement de leur propre nature. Des paysages déjà somptueux que Taylor Sheridan parvient encore à sublimer grâce à une photographie léchée, des plans contemplatifs, une atmosphère poussiéreuse et une volonté de faire de cet environnement un personnage à part entière. Une ambition visuelle qui esquisse un univers majestueux dont émane une certaine pureté qui contraste avec la violence des hommes.

Mêlant avec brio enjeux politique, intérêt socio-économique et histoire américaine, « Yellowstone » change constamment de couleur en dessinant un idéal assombri par ses propres contradictions. Le réalisateur texan y explore tous les genres et thèmes qui lui sont chers et combine avec enthousiasme chacune de ces problématiques dans un remarquable portrait de famille.

Certains y verront la vision conservatrice d’une Amérique de souche républicaine mais ce serait vite oublier la vocation première de son auteur de mettre l’homme capitaliste face à ses responsabilités tout en prônant la préservation d’un mode de vie en harmonie avec l’environnement.

Œuvre aussi passionnante que pertinente, « Yellowstone » ravive avec brio le genre du western en confrontant les valeurs d’une époque révolue au mode de vie moderne sans jamais prendre position et en laissant les aspirations de chacun exister. Reposant sur une écriture habile, une mise en scène efficace et portée par un brillant casting, la série de Taylor Sheridan est une franche réussite qui vaut amplement le coup d’œil.

Damien Monami – Le 23 mars 2022

Sources Photos :

Sheridan déserte les terres désolées et arides du Texas, de l’Arizona et du Mexique pour les plaines rocailleuses et enneigées du Wyoming avec « Wind River ».

Comancheria est un film entre western et thriller composée d’un casting prestigieux avec Chris Pine, Jeff Bridges et Ben Foster. Notre critique

Guerre contre le terrorisme, agents secrets infiltrés, coups tordus en pagaille, tel est programme de « Lioness » : cette nouvelle série d’action emmenée par Zoe Saldana et Nicole Kidman signée une fois encore du prolifique Taylor Sheridan.

Notre critique se lit toutes griffes dehors !

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.