Portrait Johnny Depp : Pirate du Septième Art.

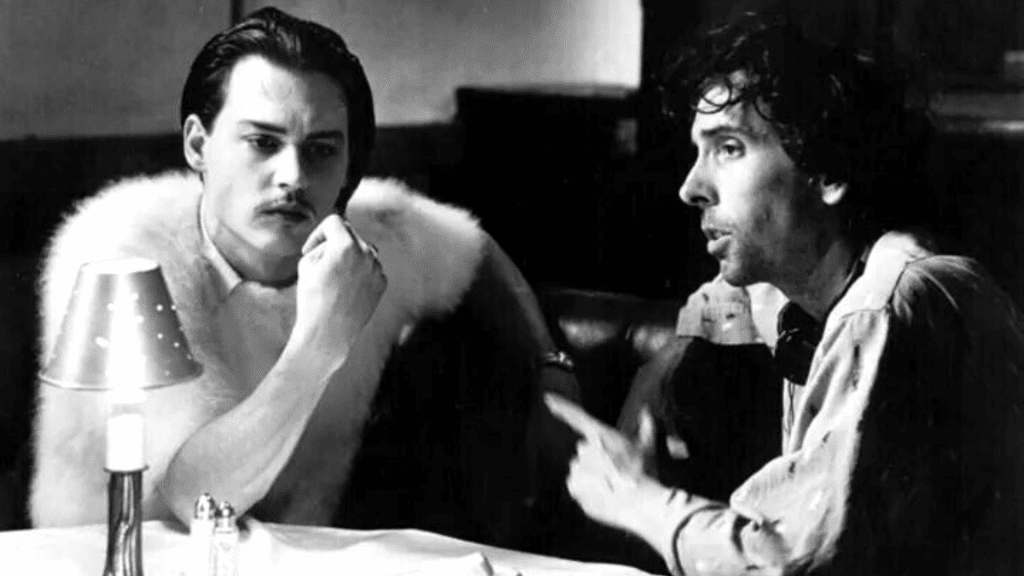

Retour sur la carrière du fantasque et charismatique Johnny Depp, acteur fétiche de Tim Burton et une des plus grandes stars d’une génération dorée. Portrait.

Créature fascinante

Dans le microcosme du cinéma hollywoodien, certains réalisateurs sortent du lot par leur talent, leur savoir-faire ou leur audace… d’autres se démarquent par leur originalité, leur univers particulier. Tim Burton fait partie de cette catégorie, ses films sont reconnaissables entre mille, plus qu’un réalisateur, c’est un artiste cinéaste.

Conteur hors-pair, dessinateur de talent, cet admirateur d’Edgar Allan Poe et de son travail se distingue par son goût prononcé pour le macabre et les marginaux, des caractéristiques que l’on retrouve dans son cinéma. La figure de l’artiste est omniprésente dans l’œuvre de Tim Burton : des ciseaux d’Edward au rasoir de Sweeney Todd, le héros burtonien fascine autant qu’il intrigue, un être à la fois bienveillant, sensible et effrayant.

Le très prolifique réalisateur est parvenu à créer son propre univers et à fédérer un public large grâce à ses nombreux films au carrefour de plusieurs genres : du conte fantastique à la comédie d’épouvante sans oublier le drame. Accompagné de ses fidèles que sont Johnny Depp, Helena Bonham Carter et son compositeur fétiche Danny Elfman ; il a su imposer sa vision peu banale dans les salles obscures du monde entier.

Tim Burton est un metteur en scène unique en son genre dont l’univers inimitable ravi les cinéphiles depuis près de quarante ans. De ses débuts chez Disney à ses plus grands succès, retour sur une carrière aussi atypique que prolifique.

Plongée au cœur de l’étrange !

C’est à Burbank, en Californie que Timothy Walter Burton voit le jour le 25 août 1958. Son père, Bill, est un ancien joueur de baseball professionnel devenu employé dans un parc d’attraction tandis que sa mère, Jean, travaille dans une boutique d’accessoires pour chat. Très introverti, il passe l’essentiel de son enfance en solitaire, passant le plus clair de son temps dans les salles obscures ou à sa promener dans… des cimetières.

Devenue depuis la « Capitale mondiale des médias », la ville de son enfance, qu’il définit comme l’antichambre d’Hollywood, lui offre de nombreuses possibilités de développer sa passion pour les films de monstres, en particulier ceux de la Hammer. Il s’extasie devant les « exploits » de King Kong, Godzilla et autre Frankenstein ; s’évade à travers les aventures de « Jason et les Argonautes ».

En grandissant, il développe un véritable culte pour l’acteur Vincent Price, qui fut en son temps l’un des maîtres de l’épouvante. Il se liera plus tard d’amitié avec son idole auquel il rendra un hommage appuyé avec son premier court-métrage sobrement intitulé « Vincent », sorti en 1982 ; ce dernier lui fera l’honneur de prêter sa voix au film. Le jeune Tim est également admiratif du travail de Ray Harryhausen, spécialiste des effets spéciaux qui donne vie à ses créatures fétiches.

A 12 ans, il part vivre chez sa grand-mère car ses parents n’arrivent plus à cerner leur fils dont un des passe-temps favoris consiste à terroriser l’enfant des voisins avec ses histoires de monstres et d’extraterrestres. Déjà à cet âge, il démontre des aptitudes en tournant des petits films d’animation en 8mm qu’il rend comme devoir à l’école. Un an plus tard, il réalise son premier long-métrage à l’aide d’une caméra Super 8 en adaptant le roman « L’Île du docteur Moreau » de H. G. Wells, dans lequel il met en scène ses amis avec les moyens du bord.

Après le secondaire, Tim Burton se tourne tout naturellement vers des études dans l’animation. Après avoir décroché une bourse d’études en 1976, il intègre… la C.I.A. : non pas les services secrets américains mais bien la California Institute of Arts. Suite à la projection de son film de fin d’études, intitulé « L’attaque du céleri monstrueux », il se voit offrir un poste aux studios Disney, dont le siège est implanté à Burbank, sa ville natale.

Alors âgé de 21 ans, il travaille comme animateur sur « Rox et Rouky » au côté de Glen Keane ; une expérience décevante. « Ce n’est pas un très bon souvenir. Leur vision du dessin n’était pas la mienne. Je me sentais enfermé dans un schéma qui ne cadrait pas avec ce que j’étais » expliquera-t-il à ce propos.

Après ce premier échec personnel, il se voit confier avec d’autres la conception de « Taram et le chaudron magique », un projet qui semble prometteur. Il imagine toute sorte d’éléments graphiques propres à son univers : des monstres de formes et de tailles variées, des jeux sur les ombres, etc. mais aucun de ses concepts ne furent finalement retenus.

Peu enclin à dessiner dans le style académique prôné par le studio, Tim Burton traîne son spleen chez Disney, ses collaborateurs décrivent un jeune homme déprimé, blafard devant son bureau tels les zombies qu’il dessine.

Une lueur d’espoir va alors le sortir de sa torpeur : avec le soutien de Julie Hickson, productrice exécutive des studios, et de Tom Wilhite, responsable du développement créatif ; tout deux convaincu de son potentiel créatif, il va recevoir l’opportunité de réaliser son premier court-métrage. Inspiré d’un de ses poèmes, « Vincent », hommage appuyé à son idole de jeunesse Vincent Price, remportera le prix de la Critique lors de sa présentation au festival du film d’animation d’Annecy en 1983.

Un premier succès terni par la décision prise par Disney, épouvanté par sa noirceur, de le retirer de sa grille de programme.

L’année suivante, une nouvelle chance lui est offerte avec « Frankenweenie », l’histoire d’un jeune garçon ressuscite son chien adoré. Un projet ambitieux tourné en décors réels et avec des acteurs. Mais à nouveau, l’expérience tourne au désastre : initialement prévu en avant-programme de la réédition du film Pinocchio, le film jugé trop « dark » et inadapté aux plus jeunes se voit finalement interdit aux moins de 12 ans. La goutte d’eau de trop ! Déçu et frustré par les nombreuses réticences des studios Disney, Tim Burton décide de claquer la porte.

Fort de son expérience au sein de la firme aux grandes oreilles, le jeune réalisateur espère désormais imposer sa patte. Ça tombe bien, la Warner cherche un réalisateur pour son prochain long-métrage : « Pee-Wee Big Adventure » (1985). Sous l’impulsion de Paul Reubens, l’acteur vedette du film, Tim Burton se voit confier les rênes du projet ; son travail sur « Frankenweenie » ayant largement convaincu.

Outre son succès commercial, le film dessine les prémices d’une fructueuse collaboration entre l’enfant de Burbank et le compositeur Danny Elfman, alors illustre inconnu dans le monde du cinéma. Tim Burton le remarque au sein du groupe new wave Oingo Boingo dont il possède la double casquette de compositeur et chanteur.

Le vent a semble-t-il tourné pour l’extravagant réalisateur dont les idées semblent enfin prise au sérieux. La suite on la connait…

Le Top 10 de la rédaction :

10.« Mars Attacks ! » (1996) :

Sans doute le plus kitch et léger des films de Tim Burton, « Mars Attacks ! » arrive à l’époque pour conjurer l’échec commercial subit avec « Ed Wood ». Il donne l’occasion au réalisateur de rendre hommage aux films de science-fiction des années 50, qu’il a découverts à la télévision une dizaine d’années plus tard et s’inscrivaient dans un contexte de guerre froide, les aliens représentant la menace communiste.

Visuellement, « Mars Attack ! » ne possède ni l’originalité, ni la sophistication de ses autres films, il se présente comme une œuvre destroy aux effets spéciaux archaïques ; un aspect ringard voulu par Burton. Certes, le second degré prime sur toute autres considérations mais le film est au mieux une parodie incomprise aux yeux du public américain à qui il fut présenté à tort comme un film d’action à gros budget, à l’instar du blockbuster « Independence Day » sorti l’été précédent qui raconte à peu près la même histoire, mais au premier degré, mode patriotique.

9. « Les Noces funèbres » (2005) :

Tourné en parallèle de « Charlie et la chocolaterie » et premier véritable long-métrage en stop-motion que Burton signa en tant que réalisateur, ce récit s’inspire d’une légende juive intitulée « La Mariée morte » qui lui fut racontée dix ans plus tôt par son ami Joe Ranft (mort avant la fin du tournage, le film lui est dédié). Avec ses marionnettes qui prennent vie devant nous, « Les Noces funèbres » donnent une nouvelle occasion au cinéaste d’évoquer un thème qui lui est cher : la mort et l’au-delà… où plutôt « l’au-dessous » dans le cas présent.

Comme il a pu le faire près de vingt ans en arrière avec « Beetlejuice », le cinéaste bouscule l’ordre établit, son conte gothique repose sur l’alliance contre nature entre le monde des vivants et celui des morts. Inversion plaisante : le monde des vivants et sa bourgeoisie apparaît sombre, triste et austère, quand le monde des morts, auquel Burton affiche sa préférence apparaît très joyeux, animé, coloré et plutôt amusant.

Le film est une ode à la vie qui se déroule principalement dans le monde des morts, et ça c’est brillant !

8. « Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street » (2007) :

Fort de l’immense succès public de « Charlie et la chocolaterie » en 2005, Burton s’autorise à réaliser son film le plus noir et authentiquement désespéré depuis « Sleepy Hollow ». Il s’agit de l’adaptation d’une comédie musicale jouée à Broadway depuis 1979, une « opérette noire » sur une sombre et gore histoire de vengeance.

Porté, une fois n’est pas coutume, par Johnny Depp en héros sanguinaire, visage pâle et fatigué, crinière brune traversée d’une mèche blanche, entrainé malgré lui dans une spirale de cruauté et dont le drôle de chant murmuré rend la présence encore plus spectrale. Derrière ses lames de rasoir parfaitement aiguisées, « Sweeney Todd » rappelle irrémédiablement « Edward aux mains d’argent » dont il serait en quelque sorte le double maléfique, le Mr. Hyde dont la monstruosité naïve et gentille aurait laissé place au véritable monstre. « Le Diabolique Barbier de Fleet Street » surgit comme un ovni entre deux films, aux aspirations bien plus sages, presque enfantines.

7. « Ed Wood » (1994) /

En 1994, Burton se lance dans un récit étonnant sur la vie d’un cinéaste peu connu, Ed Wood, détenteur du titre peu envié de « plus mauvais réalisateur de tous les temps ». Bien que l’un soit dénigré quand l’autre est adulé, certaines connexions subsistent entre les deux hommes : outre leur goût commun pour l’étrange et l’épouvante, ce qui séduit Burton dans ce personnage, c’est son amitié avec Bela Lugosi, légendaire interprète du comte Dracula ; une relation qui le touche car elle est le miroir de sa propre admiration pour Vincent Price, dont il fut l’ami dans les dernières années de vie.

Au-delà de ces considérations sentimentales, « Ed Wood » est une sorte d’hommage au cinéma, à la passion qu’il suscite. Burton y renouvelle son affection pour les freaks de tout acabit, il en fait à l’écran de simples gens qui marchent à côté de la normalité sans même se douter qu’elle existe. Au moment de sa sortie, le long-métrage essuiera un véritable camouflet. Pourtant, on tient l’un des meilleurs crus de Tim Burton, en tout cas le plus probant, le plus personnel et le plus sincère, à l’image finalement de son principal protagoniste.

6. « Batman » (1989) :

Dans les cartons depuis près de dix ans, le projet d’adaptation par la Warner du personnage créé par Bob Kane fut confié à Tim Burton dès 1985 mais le feu vert ne lui est donné qu’après le succès de « Beetlejuice ». Le réalisateur, frappé par la noirceur nouvelle apportée au personnage par le scénariste/dessinateur Frank Miller, veut donner au film ce ton, à l’esthétique sombre, violente et réaliste. En outre et malgré les protestations des fans, il impose Michael Keaton derrière le masque.

Cette version de Batman lui ressemble avant tout pour son esthétique, car Burton, on ne peut que le déplorer, délaisse ici la virtuosité de sa mise en scène au profit de la création d’un univers total, tout droit sorti de l’expressionnisme allemand, à la fois dérangeant, obscur et inquiétant. Malgré un manque de dynamisme dans les scènes d’action et au niveau des dialogues, Burton monte une histoire intéressante, proposant un Batman torturé et sombre, qui se retrouve retranché face à la menace omniprésente d’un Joker fou furieux en quête de chaos et de vengeance, interprété à merveille par l’immense Jack Nicholson.

5. « Beetlejuice » (1988) :

Dans la filmographie de Tim Burton, « Beetlejuice » est fondamental, c’est l’œuvre qui pose véritablement les bases de son univers, aussi bien graphique que thématique, qu’il adaptera au gré de ses projets.

Sorte de parodie de « L’exorciste » selon ses dires, son second long-métrage casse les codes de l’épouvante, il va au bout d’une logique qui inverse systématiquement les rôles et les situations traditionnelles ; en lieu et place de vivants cherchant à exorciser de vils démons, on se trouve du côté d’un jeune couple récemment décédé cherchant à chasser l’encombrante famille qui s’est installée dans leur maison. Pour y parvenir, ils font appel à un « bio-exorciste » de bas étage, escroc sur les bords, dénommé Beetlejuice.

Il fallait de l’audace pour faire mourir le couple de héros au bout de quelques minutes à peine, pas de quoi effrayer Burton. A travers cette « fable optimiste sur la mort », il interroge à sa façon notre statut post-mortem en développant un « au-delà » avec un mélange d’ironie loufoque et de mélancolie ténébreuse souligné par la musique, à la fois festive et inquiétante de Danny Elfman.

4. « Batman : Le Défi » (1992) :

Après un « Batman » mi-figue mi-raisin sorti trois ans plus tôt, Tim Burton a pris son temps, c’est auréolé du succès de son chef-d’œuvre « Edward aux mains » qu’il retrouve Gotham pour un film à la hauteur de ses espérances. Tim Burton renoue avec son style que l’on avait que trop peu vu dans le premier volet. Avec une entière liberté artistique laissée par la Warner, le cinéaste trouve cette fois la bonne formule et parvient à imprimer sa patte avec talent sur le super-héros.

Plus noir, plus macabre et torturé que l’opus précédent, « Batman : Le Défi » est esthétiquement très ancré dans le style Burton. Le scénario s’articule autour des méchants et de leur personnalité plus que sur la figure du héros, déjà explorée. Burton n’a que haine et dégout pour les citoyens de Gotham City, êtres superficiels auquel il préfère les monstres imparfaits, mal dans leurs peaux d’êtres humains qui se réfugient dans leur animalité primaire et qui, au fond, lui ressemblent.

Il signe une œuvre mélancolique et ténébreuse où chaque personnage a sa part d’ombre, une face effrayante qui prend le dessus sur le reste, malgré leurs désirs jamais assouvis de s’en émanciper. Avec « Batman : le défi », Tim Burton s’affranchit des comics et signe un film à son image, un grand film qui pose les bases de la future trilogie de Nolan.

3. « Sleepy Hollow : La Légende du Cavalier Sans Tête » (1999) :

Adaptation d’une célèbre nouvelle de Washington Irving, « Sleepy Hollow » est sans conteste le film plus représentatif de l’univers de Tim Burton, celui qui se rapproche le plus des productions de la Hammer : un conte gothique et chimérique, visuellement somptueux sans être jamais virtuose, drôle sans être parodique et, surtout, de plus en plus effrayant au fil du récit. Une tonalité assez rare dans le cinéma fantastique qui montre l’habileté du cinéaste à croire profondément à ce qu’il raconte tout en sachant aussi préserver une part d’ironie.

« Sleepy Hollow » est un film à double lecture pour Burton qui reflète à la fois son amour du cinéma mais aussi, à travers Ichabod Crane, ce double de lui-même, une forme de désarroi, le constat renouvelé d’une fragilité : comme Edward avant lui, est loin d’être un héros triomphant puisque ses principes sont bafoués. Il est le lien entre le rationnel et le surnaturel, et trouve sous les traits de Johnny Depp la lucidité et la folie nécessaires pour caractériser ce sentiment à l’écran en plus d’être une parabole sur la propre condition de réalisateur de Tim Burton, cherchant un sens aux histoires qui l’entourent.

Si le cavalier est à la recherche de sa tête, il est certain que Tim Burton, lui, a trouvé avec ce projet, sa figure fantasmée, celle qui le représentera au pays des songes, de la rêverie et du fantastique : le cinéma.

2. « Big Fish » (2003) :

Faisant à nouveau appel à son sens inné de la poésie et du lyrisme, Tim Burton livrait avec « Big Fish » une splendide fable magique sur l’imaginaire et l’amour doublé d’un mélodrame poignant entre un père mourant qui refuse de parler à son fils autrement qu’à travers les récits de sa vie que celui-ci ne comprend plus. Une véritable réflexion sur les actes manqués entre un père et son fils sur fond de drame familial dans lequel l’inversion naturelle qui fait qu’un homme devient le père de son père lorsque la vieillesse et la maladie frappent.

« Big Fish » est une œuvre hors du commun à la fois innocente et mature, en plus d’être une fable humaniste et existentielle embellie par la mise en scène d’un Tim Burton au sommet de son art. Le réalisateur abandonne sa couleur noire pour laisser la place à une palette haute en couleur, plus saturée et plus vivante renforçant le côté joyeux et lyrique de son conte. Il donne à son film une atmosphère plus intimiste afin de dépeindre avec une légèreté dépaysante la filiation et la notion d’héritage à travers toutes les péripéties fantastiques d’Edward Bloom (Ewan McGregor)

Une œuvre qui déboussole de par ses arbres oniriques, ses orages cataclysmiques, en passant par une panoplie de personnages improbables (du géant au loup-garou, aux sœurs siamoises) avec comme fil conducteur la postérité et la peur de l’oubli rendant l’ensemble extrêmement humain. Un conte merveilleux et mélancolique porté par des acteurs impeccables qui lui permirent de renouer avec son succès d’antan.

1. « Edward aux mains d’argent » (1990) :

Trouvant son origine dans un dessin réalisé durant son adolescence, « Edward aux mains d’argent » reflète le sentiment d’isolement et l’incapacité à communiquer avec les autres qu’il éprouvait dans sa jeunesse au sein de la banlieue résidentielle de Burbank où il résidait : « Il y avait quelque chose d’étrange qui planait dans cette ville. Les gens étaient amicaux, mais uniquement en surface. Comme s’ils étaient forcés à l’être ».

Si au premier abord, le film apparaît comme un conte moderne, par son atmosphère colorée ainsi que par son coté poétique, il aborde des thèmes d’une grande noirceur tels que l’intolérance et le rejet de la différence incarnée par Edward.

Tim Burton parvient à créer le trouble par une habile inversion du propos : l’impression de bienveillance laissée par les résidentes dissimule leurs âmes sournoises tandis que l’affreux physique d’Edward cache la beauté d’une âme pure et naïve. Alors que celui dont les considérations sont les plus nobles doit s’exiler, celles qui vivent dans l’illusion des bons sentiments triomphent.

Cette première réunion entre le cinéaste et Johnny Depp présente beaucoup de points communs avec le Frankenstein de Mary Sheley. Comme la mythique créature, Edward est le fruit d’une expérience scientifique visant à recréer la vie artificiellement qui bouleverse par sa présence, le quotidien paisible d’une petite ville.

« Edward aux mains d’argent » représente ce qui se fait de mieux chez Burton, un bijou de poésie, candide et tourmentée, sombre et drôle, mélancolique et pleine d’espoirs contrariés.

Dans la filmographie de Tim Burton « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » est un cas particulier : bien qu’il n’en soit pas le réalisateur, il s’agit de l’un de ses projets les plus personnels et dont le succès aidera au fil des ans à identifier son style, à forger sa signature. Apparu sur les écrans à l’automne 93, pour la fête d’Halloween, il sera considéré comme l’expression la plus pure de la « Burton Touch ».

L’idée originale de ce film d’animation pas comme les autres remontent aux années Disney de Burton, une sorte d’interprétation d’une célèbre poésie de 1823 qui a fixé l’imagerie moderne de la fête de Noël. Une version forcément plus sombre avec pour titre « Le Cauchemar de Noël ».

Il s’agit avant tout d’un conte macabre nourri de l’âme et des thèmes inhérents au cinéma burtonien : Jack représente le spleen du monstre solitaire, coincé dans un monde qui le marginalise pour son apparence en dépit de ses louables intentions.

« L’étrange Noël de Monsieur Jack » est un conte enchanteur, à la fois formidable prouesse technique et bel hymne à la différence. Une enchanteresse comédie musicale débordante d’imagination grâce à des décors étonnants qui évoquent le meilleur de l’expressionisme allemand et soutenue par les mélodies somptueuses de Danny Elfman. Une œuvre d’une incroyable beauté formelle, cette féérie musicale rythmée et enlevée emporte immédiatement l’adhésion grâce à une animation parfaitement fluide.

Une référence cinématographique intemporelle qui doit autant à Tim Burton qu’au fantastique talent d’Henry Selick à la réalisation. Magistral !

S’il ne jouit plus de la même aura que par le passé, Tim Burton est et restera un génie créatif, un conteur hors-pair ainsi que l’un des plus probants réalisateurs de son temps et ce, peu importe une carrière depuis trop longtemps en dent de scie.

Que l’on y adhère ou pas, son univers si particulier enchante depuis plusieurs décennies le public qui se reconnait dans ces personnages marginaux cherchant leur place dans ce monde à la fois macabre et féérique, sombre et haut en couleur. De la marginalité à l’expression de la différence, de l’amour s’opposant à l’intolérance en passant la mort et sa représentation, chacun de ses films est le reflet d’une part de nous-même à travers des thématiques qui lui sont propres tout en étant universelles.

Tout au long de sa carrière, Tim Burton aura réussi à imposer sa griffe dans ce domaine tellement conservateur qu’est le cinéma et rien que pour ça, il mérite le respect et l’admiration de tous !

NB : Pouvaient aussi être cités :

Damien Monami – Le 25 août 2021

Retour sur la carrière du fantasque et charismatique Johnny Depp, acteur fétiche de Tim Burton et une des plus grandes stars d’une génération dorée. Portrait.

Son nom est indissociable du grand Tim Burton et de son univers magique et gothique. Ce grand compositeur c’est Danny Elfman !

Portrait !

En 2016, Tim Burton revenait à ce qu’il sait faire de mieux, l’adaptation d’une saga littéraire à succès avec « Miss Peregrine et les Enfants particuliers ».

Verdict…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.